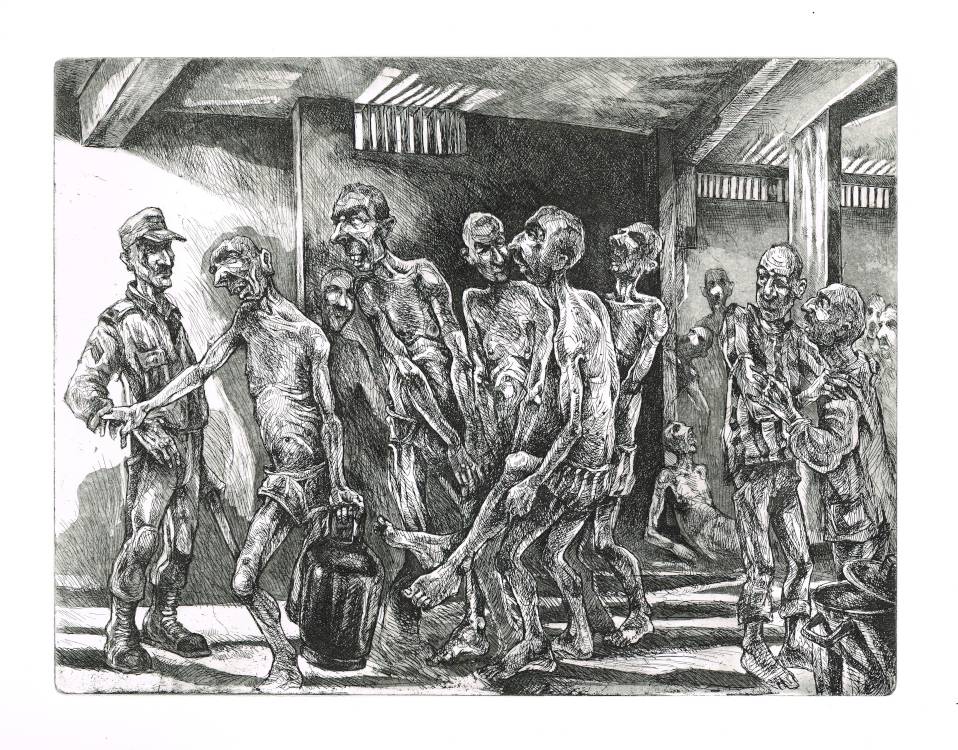

عندما بدأت تفتح أبواب السجون في سوريا عقب سقوط نظام البعث وفرار بشار الأسد إلى روسيا سراً، بدا كأن فصلاً جديداً ومجهولاً من تاريخ النظام بدأت تفتح صفحاته، وقد يكون من أقسى فصوله، وأشدها إجراماً وتعذيباً وقتلاً. بدت أبواب السجون الموزعة وسع الخريطة السورية كأنها قبور يرقد فيها أحياء ليسوا أشباه أموات بل هم محتضرون دائمون، منقطعون عن الحياة وعن العالم، يمارس عليهم الجلادون أنواعاً شتى من القهر، ضرباً وجلداً وتجويعاً و”حيونة” ووحشية.

لم يكن متوقعاً البتة أن تفتح يوماً الزنزانات التي تضم زنزانات تحت زنزانات، لا يصلها ضوء ولا يكاد يصلها هواء. كانت الفضيحة رهيبة وأرهب من أن تبصرها عينان أو يتقبلها عقل. وبدا أن السجناء السوريين الذين كتبوا عن هذه السجون عقب خروجهم، ومنهم روائيون وشعراء ومفكرون، لم يتمكنوا من رصد كل مشاهد الحال الجحيمية التي كشف عنها فتح الزنزانات أخيراً، فهم أضعف من أن يتحملوا قسوتها وصلابتها، وقد ظهرت فيها الجثث العفنة أو المجلدة أو المملحة، وهياكل العظم المخلعة والجماجم المثقوبة، في مقابر مفتوحة، عطفاً على آلات التعذيب التي تفوق الوصف.

لعل هذه الزنزانات البعثية الأسدية استطاعت أن تخلق أدباً جديداً في سوريا، سيتجلى أكثر فأكثر، هو أدب سجون البعث، على رغم أن أدبيات السجن كانت معروفة في تاريخ البعث الحديث.

عذاب التباس الإسم في “القوقعة”

لعل رواية “القوقعة” من أقسى ما كتب عربياً عن الحياة، أو الموت بالأحرى، وراء جدران السجون. وقد تكون أيضاً من أجرأ ما كتب في هذا الأدب الذي اتفق على تسميته “أدب السجن”، ومن أقسى أو أعنف ما كتب. قد لا تكون “القوقعة” رواية في المفهوم الرائج للفن الروائي، فهي أقرب إلى ما يدل عليه عنوانها الثاني “يوميات متلصص”، لكن من يباشر في قراءتها يحس أنه عاجز عن تركها قبل إنهاء الصفحة الأخيرة منها. وليس الحافز هو التشويق ولا المهارة في القص ولا اللعبة السردية فحسب، بل المناخ الذي تحمله، المناخ الجحيمي الذي لم تبلغه أي رواية عربية من قبل دارت حول عالم السجن. ولعل البارز في هذه الرواية أن صاحبها مصطفى خليفة ليس بروائي بل هو مخرج سينمائي لم يتسن له العمل وراء الكاميرا. فهو ما إن حصل على شهادة الإخراج من إحدى الجامعات الفرنسية وعاد إلى وطنه، حتى قبض عليه في المطار واقتيد إلى السجن ليكون بطل فيلم يخرجه السجان ومن وراءه.

لا يتوانى مصطفى خليفة عن تدوين تجربة السجن كما عاشها، بفجاجتها وقسوتها وعنفها. لم يتفنن في فعل السرد وبناء الزمن وتقطيعه، بل اختار الكتابة العارية والمباشرة التي لا تشهد على التجربة فقط بل تعيشها أيضاً، لكن الطابع الاستعادي لهذه اليوميات أتاح له اختراق زمنها الداخلي، فهو يكتب، بعد خروجه من السجن الذي أمضى فيه 13 عاماً، من دون أن يحاكم، بل حوكم قبل أشهر من خروجه على جريمة لم يرتكبها.

لم تبق له حياة بعد خروجه، لم تبق لديه أي رغبة في إعطاء الحياة معنى كما يعبر في الختام. ولو كان له أن ينتحر مثلما فعل رفيقه في السجن بعد خروجه لفعل بلا تردد. لكنها الكتابة، أنقذته من الانتحار بعد أن انتحر بها مجازاً. أما “القوقعة” التي عاش داخلها في قلب الزنزانة فحملها معه عندما خرج ليعيش فيها بلا أي رغبة في التلصص.

وقع مصطفى خليفة ضحية اسمه واقتيد إلى السجن بتهمة الانتماء إلى حركة الإخوان المسلمين علماً أنه نصراني، وقد سماه أهله مصطفى وفاءً لنذر. هذا قدر مأسوي كتب له في لحظة ولادته. فما من أحد صدق أن في الأمر سوء فهم، لا جهاز الأمن ولا المحقق ولا السجان. وعندما علم رفاقه “الأصوليون” داخل السجن بالأمر نبذوه وعزلوه وتحاشوه خوفاً من النجاسة، لكن قلة من هؤلاء كسرت هذا الحاجز وعاشت معه، بل إن اثنين من السجناء أصبحا صديقين حميمين له. ولن تمضي أشهر حتى يتلاشى لديه الخوف من موقفهم العدائي إزاءه ومن تكفيرهم إياه، ولكن من غير أن يطمئن نهائياً فيخرج من تلك “القوقعة” التي كان يشعر فيها أنه أشبه بالسلحفاة. لقد أصبح ضحية مزدوجة، ضحية السجانين وضحية المسجونين في آن واحد، وبات يتلصص على أولئك وهؤلاء خائفاً الخوف نفسه ومتوجساً التوجس نفسه.

لا أعتقد أن كاتباً عربياً استطاع أن ينقل عالم السجن بأمانة شديدة مثلما فعل مصطفى خليفة. والأمانة تعني هنا أن يكتب ما عاش وما شاهد وسمع، بواقعية قصوى ووعي تام، فلا يفوته تفصيل أو لحظة. إنها الكتابة تلصصاً، إذا أمكن التعبير، الكتابة بصلافة وحدة في منأى عن أي بيان أو بلاغة أو صنعة. “كتابة حقيقية” كما يقول الراوي/الكاتب، لا تجامل ولا تجمل ولا تقبح. كتابة بالحواس، كتابة بالذاكرة التي تفوق المخيلة، كتابة لهذا العالم الذي تختلط فيه روائح الدم والقيء والبول والبصاق والمخاط. يسمى الكاتب الأشياء كما يجب أن تسمى وكما لم يعتد القارئ أن يسميها من قبل. يصف أحوال التعذيب التي تفوق التصور: الجلد، الدولاب، الكهرباء، الفروج، الشنق، الجرجرة، الإذلال الجنسي، “الحيونة” وسواها من مفردات “معجم” التعذيب. “أي كائن أنا؟ هل أنا إنسان؟ حيوان؟ شيء؟” يسأل الراوي. أما الجواب فيأتي أولاً من السجانين الذين يمارسون “ساديتهم” بلا رحمة، ثم من السجناء الذين يسقطون يوماً تلو يوم في الجنون والمرض والعجز، ويموتون أو “ينفقون” كما يقول المحقق. وقد استحال بعضهم عمياناً ومقعدين ومجانين.

تأريخ عاطفي مجروح

الشاعر السوري فرج بيرقدار يكتب تجربة مختلفة في كتابه “خيانات اللغة والصمت: تغريبتي في سجون الاستخبارات السورية” فالكتاب بنصوصه المختلفة، السردية والشعرية، شهادة مكتوبة بالحبر والدم على السواء، بالألم والأسى، بالعصب النافر والمزاج الحاد. لا يقرأ هذا الكتاب إلا في كونه تأريخاً عاطفياً مجروحاً للأعوام الـ14 التي قضاها الشاعر فرج بيرقدار في الأسر، متنقلاً من سجن إلى سجن، من زنزانة انفرادية إلى زنزانة جماعية. في الأعوام الستة الأولى عاش في حال من الانقطاع الكلي عن العالم، حرم من الزيارات ومنعت عنه الأقلام والأوراق، وطبعاً الراديو، فسجين مثله، سياسي وكاتب، يجب قطع رأسه مجازاً وإفراغه من الفكر والعواطف والذكريات، وجعله فريسة الخواء التام. حتى اسمه سعوا إلى أن ينسوه إياه، مطلقين عليه رقماً هو الرقم 13، فالاسم في السجن يؤكد الانتماء الإنساني للسجين، والسجانون مثل هؤلاء همهم أن يجردوا سجناءهم من إنسانيتهم.

وجد الشاعر نفسه يحمل اسماً آخر هو سيف أحمد، اعتاد سجانوه أن يطلقوه عليه عندما نقلوه إلى المستشفى بعدما انهار في أقبية التعذيب. فرح بهذا الاسم ولو لم يكن اسمه، لكنه خشي أن يصبح نكرة إن هو توفي في المستشفى: “نعم، اسمك هو اسمك، ومحوه أو غيابه هو محوك أو غيابك”. لكن محنة قتل الاسم لم تقتصر على استبدال رقم به فحسب، بل بألقاب سافرة، ساخرة وقميئة: أبو البيجامة الكحلية، أبو الكنزة الرمادية، أسود الكلب، رأس الجحش، الممعوط أبو رقبة. ولم يكتف السجانون بتجريد السجناء من أسمائهم وإنسانيتهم، بل هددوهم أيضاً بأنهم سيجعلونهم ينسون الحليب الذي أرضعتهم إياه أمهاتهم، كما يكتب الشاعر. وهذا اعتداء على جوهر إنسانية الإنسان، قتل للحياة في وجهيها: الطفولي والأمومي.

ولعل السؤال الذي طرحه الشاعر على نفسه داخل السجن: هل يكتب داخل السجن أم ينتظر الخروج منه ليكتب لاحقاً؟ استجاب فرج بيرقدار لنداء الشاعر الكامن فيه وكتب القصائد في الداخل، حيناً على ورق السجائر وحيناً عبر الذاكرة، وحفظ القصائد غيباً، وفي أحيان ساعده الرفاق على حفظ القصائد. وعندما كانت تتوافر له فرصة تهريب هذه القصائد لم يكن ينثني عن تهريبها. كان الشاعر عاجزاً عن تجاهل نداء الشاعر في داخله، والشعر، كما يعبر، تمكن من إنقاذه ومنح حياته المأسورة “معنى مختلفاً وقيمة مختلفة”. إنه الشعر، وليد هذه اللحظة المأسوية العميقة التي لا يمكن تأجيلها ولا التغاضي عنها: “هنا لا تزال دمائي طرية، وقد تكون الآن أكثر استجابة للكتابة عنها أو بها”.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

حياة السجن هنا لا تختلف عن حياة السجون في العالم، حتى وإن بلغت القسوة هنا في أحيان ما لم تبلغه في سجن آخر. وسائل التعذيب التي يتحدث عنها بيرقدار كانت رائجة ولا تزال، في سجون الأنظمة الديكتاتورية: الشبح على السلم، الفسخ، الدولاب، الكهرباء، الكرسي الألماني الذي يؤثر أن يسميه “الكرسي النازي”، حرصاً على سمعة الشعب الألماني. يشرح الشاعر تقنيات هذه الوسائل الوحشية في التعذيب التي تجعل الإنسان حيواناً في مختبر أو في مسلخ بالأحرى. لكن هذا السجن الذي خبره بيرقدار، تخطى هذه الوسائل الكلاسيكية وكل أنواع الضرب والصفع والفلق بالكرابيج، معتمداً وسيلة رهيبة ومذلة، هي جعل السجين يبتلع فأراً ميتاً. فأر ميت يجبر السجان سجينه على حمله بذنبه وابتلاعه كاملاً. هل من تعذيب أشد وحشية من هذا التعذيب؟ وكان يحسن لبعض العسكريين أن يأمروا سجيناً عجوزاً بأن ينحني ويلحس جزماتهم بلسانه، أجل بلسانه. أما أطرف تقاليد هذا السجن، فهو ما يسميه الكاتب “نظام المناوبات”، وهو يعني أن ينقسم السجناء، عندما يزداد عددهم، مجموعات أربعاً: مجموعة تناوب وقوفاً مدة ست ساعات، مجموعتان تجلسان القرفصاء، مجموعة تنام وقد تمدد أفرادها متعاكسين، رأساً لعقب أو عقباً لرأس، متعانقين بأقصى ما يمكن من اليأس والقرف، ثم يقوم أضخم سجينين بكبسهم بأرجلهم. وبعد ست ساعات تتبدل الأدوار أو الأحوال.

أما الزمن داخل السجن فهو كما يقول بيرقدار: “الزمن يمضي رخواً وبليداً وزنخاً وركيكاً ورجراجاً”. إنه زمن السجن الذي ليس بزمن، فاللحظة ليست بلحظة، إنها دهر بكامله.

وإذا تسنى للشاعر أن يبصر القمر في الليل فهو عزاء له. إنه رمز فتوته العاطفية ودفتر ذكريات الصبا، إنه وجه فتاة أحبها يوماً أو ابتسامة امرأة تركها للتو، منذ عام أو خمسة أعوام أو 10. أما تاء التأنيث، فهي “تصبح الحرف الأجمل في دنيانا” يقول الشاعر. إنها الحرف الأجمل والأشد بعداً واستحالة، إلا إذا استعادته الذاكرة بنداوته. تاء التأنيث، أو المرأة التي “تصبح في السجن معادلاً رمزياً وإنسانياً وفنياً للحرية” يقول، مضيفاً: “بل تصبح الحرية هي المرأة”.

نقلاً عن : اندبندنت عربية