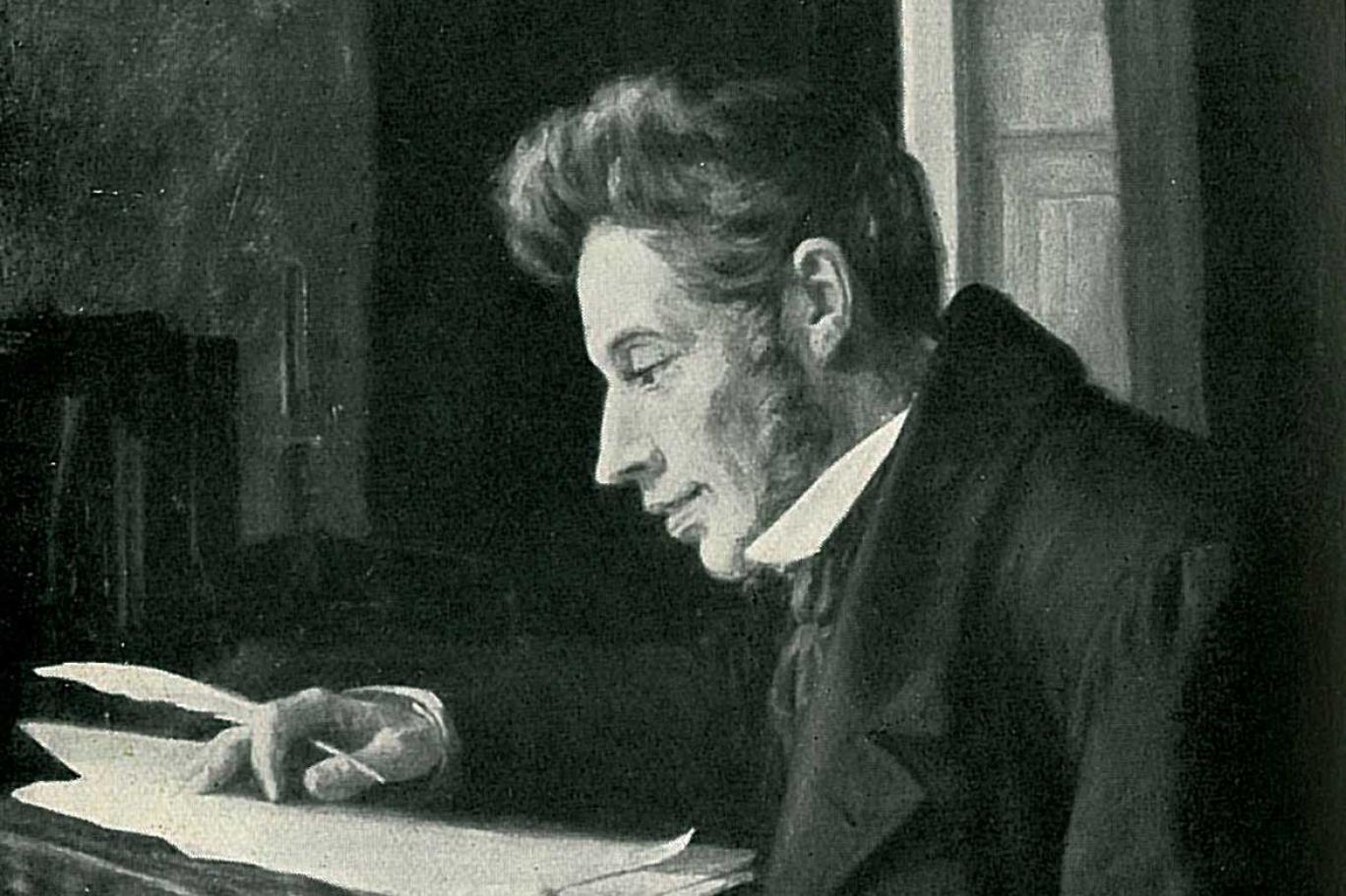

تبدأ ظاهرة كيركغارد هذه، من اسمه الذي لم يوضع على أعماله الأولى الأكثر أهمية، مروراً بلقبه وعدم اكتراثه في أن يوصف بـ”الفيلسوف”، وليس انتهاء بقيامه، عن سابق تدبير وإصرار، بتهديم الأبنية التقليدية في الكتابة الفلسفية، ليكون بذلك التفكيكي الأسبق، والكاتب الأجدر انتساباً إلى فضاء ما بعد الحداثة، رغم أنه سبق هذا العصر بنحو قرن من الزمان؟

مزج كيركغارد الفلسفة بالتجربة الذاتية، وخلّصها من التجريدات الذهنية الميتافيزيقية (رغم البدايات المرصعة بالتصوف الروحاني)، فبدت كتابته أقرب إلى الأدب الفلسفي منها إلى الفلسفة المحض، وهذا ما يسّر، في ظني، وصوله إلى القراء العرب الذين راحوا يتعرفون على منجزه منذ النصف الثاني من القرن العشرين.

وما أن مرت تسع سنوات على رحيل الفيلسوف الدنماركي، حتى كان فجر جديد آخر يشرق من ألمانيا بميلاد فريدريك نيتشه (1844 – 1900) الذي سار في الطريق نفسه، فعبَر من خلال “هكذا تكلم زرادشت” إلى قلوب القراء وعقولهم في العالم أجمع، كما فعل من قبله كيركغارد في كتابه الضخم “إما – أو” وأعماله المتنوعة التي أنجزها في عمر لم يتجاوز الثانية والأربعين.

النفس الإنسانية

تمكن كيركغارد من النفاذ إلى أدق مكنونات النفس البشرية، وتأكيد حضور “الفرد المنفرد” والمتفرد الذي بشّر فيه، في محاولة للانعتاق من أصفاد الجدلية الهيغلية المثالية والطوباوية، بحيث عاون كيركغارد في تقويض الأفكار المجردة لصراع الروح والعقل، فلاسفةٌ يعدون (في الامتداد المعرفي) من تلامذة هيغل (1770 – 1831)، مثل كارل ماركس (1818 – 1883) (المادية الجدلية) وأوغست كونت (1798 – 1857) (الوضعية) ولودفيغ فيورباخ (1804 – 1872) (الإنسانية المطلقة). وبالإضافة إلى الوجودية، كان ثمة فجر فلسفي جديد تلوح تباشيره، طبعه كيركغارد بميسمه الخاص؛ من حيث أن الحقيقة تساوي الذاتية، وأن الفرد هو نواة المجتمع. وبالتالي يجب على هذه الذات أن تمتلك الحرية كي تحقق ذاتها ووجودها.

ورغم أنهما لا يؤولان إلى نتائج متقاربة في نظرتهما إلى الكون والعالم والوجود والإيمان، إلا أن كيركغارد ونيتشه، يتشابهان في تحررهما من الشروط الصارمة للتأمل الفلسفي، ولا يعبآن بتسمية “الفيلسوف”، مع أن اللاحقين اعتبروهما من أبرز أعلام الفلسفة المعاصرة. وكان تخطي اللقب فرصة ذهبية للتحليق الحر من دون ضوابط، لذا نلاحظ التناقضات الواضحة في التصورات الفلسفية لدى كل من كيركغارد ونيتشه، ونزوعهما إلى التطرف في ازدراء الفلاسفة الرئيسيين، ونقد السلطة الدينية، والتعبير عن تمزقات الذات الموارة بلهيب اللذة التي يتلوها الانطفاء والسكون والسأم الفتاك، والتأرجح بين الشك والإيمان، أو بين الأخلاق والدين.

ولعل من الإنصاف أن نضيف الفيلسوف النمساوي لودفيغ فيتغنشتاين (1889 – 1951) إلى كيركغارد ونيتشه؛ لجهة ضلوعه في تنقية الفلسفة الكلاسيكية الحديثة من أوهامها، مطلقاً صرخته المدوية “كل الجمل والأسئلة التي كُتبت حول الفلسفة، ليست خاطئة، ولكن لا معنى لها”.

كيركغارد غدا جزءاً من المعطيات الثقافية للمتلقي العربي، وذلك من خلال حضوره الكثيف الذي أسهمت فيه الترجمات العربية لمجمل إنتاجه والسجالات التي دارت حوله، ومنها على سبيل المثل: “إما … أو” كتابه الضخم والشهير ( دار الرافدين)، “التكرار” (دار الكلمة)، “اللحظة” (دار الرافدين)، “خوف ورعدة” (دار الثقافة)، “المرض طريق الموت” (دار الكلمة)، “مذكرات الغاوي” (دار دال)، عطفاً على كتب كثيرة ودراسات تتناول سيرته وفلسفته، وفي مقدمها كتابان مهمان : ” كيركغارد : سيرة حياة” (دار المدى)، و” كيركغارد: فلسوف القلب” (دار التنوير) وسواها الكثير… ولا بد من الإشارة إلى ركاكة بعض الترجمات هذه، وإخفاقها في التعبير الأمين والدقيق عن جوهر أفكار كيركغارد. وقد احتوى احد الكتب المترجمة اكثر من 500 مئة خطأ في الصرف والنحو وقد أًصدرته دار أردنية. لكن هذه الترجمات تحتاج إلى القراءة المقارنة بغية كشف واقعها.

حضور عربي

للوهلة الأولى، يتجلى الحضور الكثيف للفيلسوف الدنماركي في الثقافة العربية المعاصرة، باعتباره ثمرة لأمرين أساسيين؛ أولهما أن كتابات كيركغارد جاءت في أعقاب ما يمكن تسميته “ضمور الفلسفة الهيجلية وتهافتها”، وهو ما مكن كتابات “الأب الروحي للوجودية” أن تستثمر في هذا الحدث الفارق في مسار الفلسفة الغربية، حيث جاء كيركغارد بفكر “ثوري” يمجد الفرد، ويعلي من استقلاليته ومسؤوليته وحريته، وبدت هذه الأفكار مستبطنة شيئاً من الاستهزاء بالموضوعات التجريدية الكبرى للفلسفة، وبخاصة لدى هيغل. لقد أراد كيركغارد استعادة الفلسفة، وجعلها أرضية تسير في الشوارع وتشتق رؤاها من قلق الإنسان وضياعه. لذا نراه يكتب في يومياته (باسم مستعار)، وهو في الثانية والعشرين من عمره، إنه يسعى من أجل الوصول إلى “حقيقة تكون حقيقية بالنسبة إليَّ”.

ويرتبط بالأمر السابق أن كيركغارد تقدم بأطروحته الوجودية في سياق إيماني ذاتي الينابيع والمآلات، وهذا (على الأرجح) ما وفر لها حاضنة معرفية في الفضاء الثقافي العربي، إذ ظلت أسئلة الحرية والالتزام والقلق والاغتراب والموت متصلة بمرجعية إيمانية ذات جوهر متمرد على قوانين الإيمان التقليدية، حيث أكد كيركغارد على أن الإيمان يعبر عن الإرادة الفردية المستقلة للكائن، وهو ما جعله يلقى الإدانة والتوبيخ والاتهامات بالتجديف، بسبب كتاباته الحاضّة على “أنسنة المسيحية”.

أما الأمر الآخر، أو السبب الآخر (المرجح) لحضور كيركغارد المستحق في الثقافة العربية، فعائد إلى لغته التي تخلت عن المناهج الصارمة في الأطروحة الفلسفية الكلاسيكية أو الأكاديمية، وظلت وفية لتقاليد الفيض الإبداعي. وقد كان صاحب القصيدة الجدلية “خوف ورعدة” (التي وقعها باسم يوهانس دي سلينتو) يفعل ذلك بمحض إرادته الفكرية، لأن قارىء كيركغارد يستشعر رغبة منثورة في سائر كتاباته، ليس إلى التمرد وحسب، بل إلى التحطيم وإعادة البناء، وكان في كل ذلك يغلّب نتائج الأفعال على إرادة المعرفة المجردة: “ما أحتاجه حقاً هو أن أكون واضحاً بشأن ما يجب أن أفعله، وليس ما يجب أن أعرفه” ولعل ذلك ينطوي على نزعة براغماتية تجلت فيما بعد في جهود فلسفية رعاها الأميركي تشارلز ساندرس بيرس (1839 – 1914) ثم أنضجها وقعّد لها مواطناه، ويليام جيمس (1842 -1910)، وجون ديوي ( 1859 – 1952).

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ظلت كتابات كيركغارد منشدة إلى لغة متوترة ذات إيقاع شاعري حاد وحار في الوقت ذاته، فحياة الإنسان، بالنسبة إليه “أشبهُ برجل يسير فوق صَدْع على سطح الأرض، قدماه في كلتا الناحيتين من الصدْع، والهُوة أسفله. إن الخطر المحدق بهذه الهوة أسفله هو ما يمنح الحياة شغفها، ومذاقها، وحيويتها، ويجعلها مثيرة إلى الأبد” كما يورد المفكر الأميركي جون دي كابوتو في كتابه “كيف تقرأ كيركغارد؟”. وفي الكتاب ذاته نطل على جانب معتم من حياة كيركغارد الذي خاض في شبابه تجربة خطوبة قصيرة تكللت بالفشل؛ بسبب سوداويته وعدم قدرته على الوفاء بمتطلبات هذه العلاقة، التي تسلب منه استقلاليته ونزوعه إلى الحرية، رغم تعلقه الشديد بخطيبته ريجين أولسن.

ويبدو أن شبح الزواج ظل يحوم في أفقه، فعاد، في أيامه الأخيرة، إلى الإعلان بأن الزواج والرغبة الجنسية “جريمة”، موضحاً أن الزواج “تنازل يقدمه الجسد الآثم حتى لا يحترق بنار الشهوة”، كما قال القديس بولس. ولم يكن كيركغارد بذلك يتحدى السلطة الكنسية وحسب، بل يعارض الأعراف الاجتماعية في أوروبا، من دون أن يتخلى عن الاعتراف بأنه “مدين بكل شيء لحكمة رجل عجوز، ولبساطة فتاة صغيرة”، وكان يقصد أباه وخطيبته.

قد لا يعتنق المرء أفكار كيركغارد، لكن يحب أن يقرأه، ويحلق في عوالمه، ولعل هذا يكون سبباً إضافياً في عبوره الثقافات العالمية، ومن بينها العربية.

نقلاً عن : اندبندنت عربية