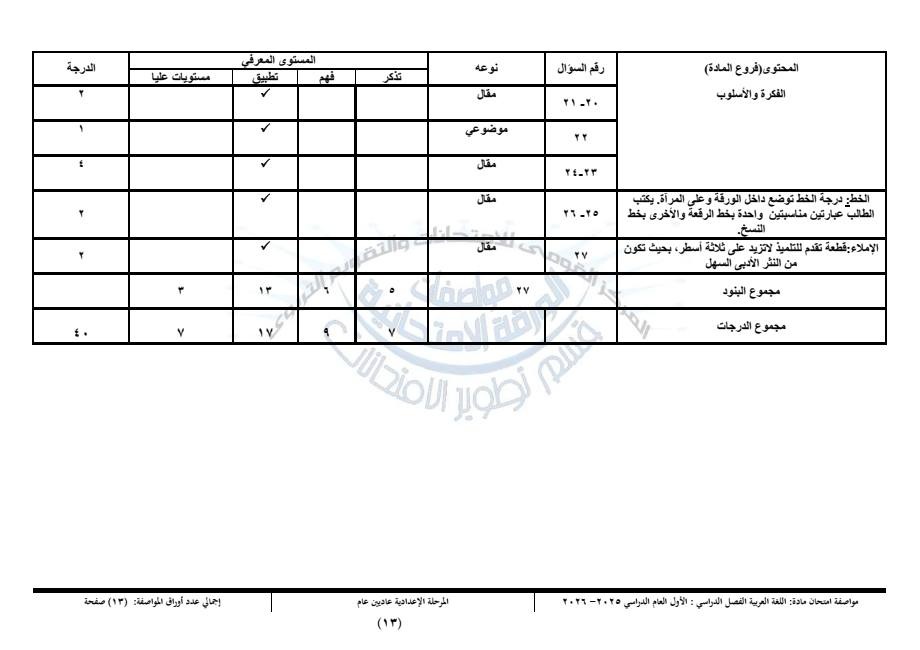

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2025 – 2026.

مواصفات امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2026

وجاءت مواصفات امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2025 – 2026 كالاتي:

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، مواصفات الأسئلة وعددها والدرجات المخصصة لكل سؤال في القراءة والتعبير والنصوص والنحو والتعبير الوظيفى والقراءة المتحررة، والخط والإملاء.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026

ومن المقرر أن تبدأ الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الحالي 2025 – 2026 في 17 يناير المقبل، وفقًا للمواعيد المحددة من قبل وزارة التعليم في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

المصدر : كشكول

شارك