كان ذلك قبل أسابيع قليلة من الآن، وتحديداً عشية الانتخابات الرئاسية الأميركية التي شهدت الفوز المثير للجدل لدونالد ترمب في السباق إلى البيت الأبيض في واشنطن بين الرئيس الأميركي السابق ونائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس التي وعلى رغم منصبها الرفيع في الرئاسة الأميركية بدت كالمتطفلة المجهولة لتحقق وفي فترة قياسية أسرع صعود لسياسي أميركي خلال أشهر قليلة وتدخل التاريخ من أبوابه الواسعة على رغم هزيمتها في نهاية المطاف.

كان ذلك إذاً قبل الصدمة التي شكلتها تلك الهزيمة حين رأى التلفزيون الفرنسي أن الوقت بات مناسباً لعرض ما عنده ويتعلق بذلك الحدث الكوني الكبير. وما عند ذلك التلفزيون الذي أثبت مرة أخرى أن في مقدوره في اللحظات الحاسمة أن يبدو ذكياً وذا ثقل حتى في السياسات العالمية، كان فيلماً وثائقياً من عيار ثقيل وقدمته القناة الخامسة الفرنسية وسط صخب إعلامي مستحق على كل حال.

في أدغال علاقات مقلقة

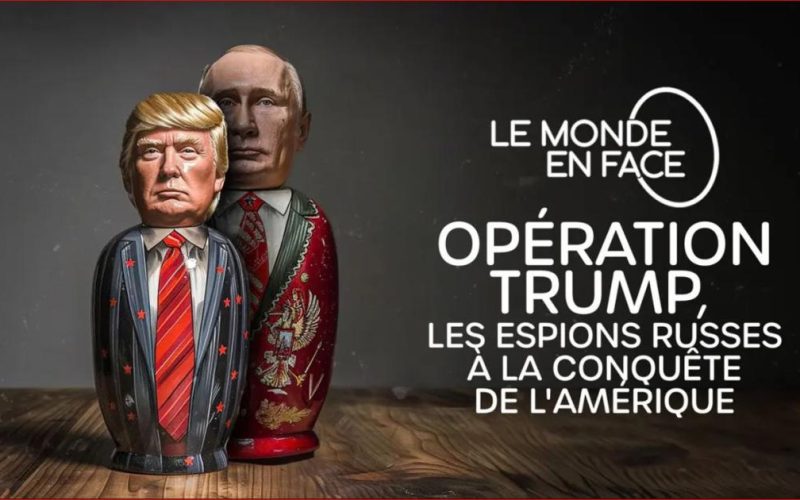

إذاً، وقبل أيام من الانتخابات التي شغلت الكون كله كما لم يفعل أي حدث سياسي في السنوات الأخيرة، قدمت المحطة الفرنسية ساعة ونصف الساعة تحت عنوان “عملية ترمب: الجواسيس الروس يغزون أميركا”، للمخرج أنطوان فيتكين. وللوهلة الأولى أمام ذلك العنوان خيل للجمهور العريض أن في الأمر مبالغة تهدف إلى قدر كبير من التشويق باللجوء إلى المخيلة، لكن بعد انتهاء دقائق الفيلم الـ90 جاء الجواب الحاسم: أبداً… ليس في ذلك العنوان التلفزيوني تشويق ولا يحزنون، بل هو عمل يقوم على قدر كبير من الوقائع التاريخية والحوارات الموثقة، ولا سيما مع عاملين سابقين في أجهزة الاستخبارات الغربية والروسية ممن يقال عنهم عادة، دون أدنى التباس، إن لديهم الخبر اليقين”.

ولئن بدا الرئيس الأميركي السابق والمقبل أنه “البطل الحقيقي” لذلك الفيلم المدهش فإن النجم الحقيقي في الفيلم كان الجنرال السابق في “كي جي بي” أوليغ كالوجين الذي كان معروفاً منذ نهاية العقد الثامن من القرن السابق حين انشق عن الاستخبارات الروسية مفضلاً اللجوء إلى المنفى الأميركي عوضاً عن مواصلة العمل في أمن بلاده تحت هيمنة السلطات التي أتت بديلة للسلطات الأمنية السوفياتية التي كان قد أفنى شبابه وكهولته في خدمتها مقارعاً الأميركيين الذين لجأ إليهم هم أنفسهم في نهاية الأمر.

“إننا نعرف شيئاً عنه”

على طول وقت تحدث فيه كالوجين في ذلك الفيلم لم يقل في الحقيقة أشياء كثيرة فهو كما يجدر برجال الأمن السابقين في أي مكان في العالم، أن يكونوا، لم يبد ثرثاراً. غير أن واحدة من العبارات القليلة التي استوقفت المشاهدين في حديثه بدت لافتة ومن المؤكد أنها قد غاصت عميقاً في أذهانهم إنما دون أن نتمكن من أن نعرف حقاً ما إذا كانت ستفعل فعلها في الدورة الانتخابية التي كانت غامضة النتائج في ذلك الحين. فبصدد الحديث عن ترمب الساعي للوصول مرة ثانية إلى سدة الرئاسة الأميركية، قال كالوجين وعلى شفتيه نصف ابتسامة تراوح ما بين الإعجاب بالذات والسخرية من ذلك السياسي الأميركي الذي “يظن نفسه داهية في مضمار السياسة العالمية”، بحسب تعبير المحاور، قال كالوجين، “إننا نعرف شيئاً عنه”.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ومهما يكن لا بد أن نضيف هنا أن تلك العبارة، على التباسها، كانت لافتة حقاً. وكذلك فإن العميل الروسي السابق الكبير لم يبخل هنا في إتحاف مشاهديه بما لم يكن ثمة بد من قوله، أي ما يريد أن يقوله. والحقيقة أن الفيلم كله، سواء كان ذلك في حواراته التي تناولت كالوجين أو غيره من الضيوف لتشكل العمود الفقري له، أو شؤوناً أخرى تتعلق بالسياسات الأميركية و”نظرة” الروس إليها، لم يكن سوى محاولة للتنويع على تلك العبارة وليس انطلاقاً من الأحداث الكبرى التي تشهدها الأزمنة الراهنة، بل في الأقل بدءاً من عام 2016 حين ظهر السياسي ترمب ظهوره القوي على المسرح السياسي العالمي وتمكن وسط استياء عام أثارته شخصيته لدى الفئات الأكثر تقدماً في المجتمع الأميركي والعالمي، وانكشاف انقسام ذلك المجتمع بين أذكياء وأغبياء في تلك الانتخابات المثيرة. ولنتذكر هنا كيف أن انتصار ترمب يومها استتبع صدور طبعات وترجمات جديدة لرواية الإنجليزي جورج أورويل المعنونة “1984”، والمتحدث تحديداً عن إشارة العنوان إلى ديكتاتور من نمط استبق ظهور ترمب، وكان في ذلك ما فيه من دلالة!

“عميل روسي” في واشنطن

لقد أشرنا إلى أن كالوجين لم يقل سوى القليل، غير أن ما قاله كان من النوع الذي يمهد الطريق لكثير من التخمينات، وهو فعل ذلك بالتحديد، وحتى على ألسنة غير لسان كالوجين تخص مسؤولين سابقين لا يقلون أهمية عنه، لكنهم يفوقونه ثرثرة إلى درجة أن بعضهم وفي ثنايا الفيلم توصل إلى أن يثير كثيراً من الشكوك من حول علاقة ترمب بالكرملين استتباعاً لعلاقات كرملينية بترمب تعود إلى آخر عهد الرئيس الأميركي السابق رونالد ريغان، ولا سيما منذ عام 1987 حين تعرفت موسكو إلى ذلك الملياردير، الشاب في حينه، الذي لم يكن قد ظهر في عالم السياسة بعد، لكنه كان قد دخل عالم المال والأعمال من بابه العريض.

وفي هذا السياق يقول واحد من المحاورين في الفيلم إن الملياردير الجمهوري، وحتى قبل أن تظهر لديه رغبات سياسية، قد راح يعزز ارتباطاته الروسية وصولاً إلى تبنيه البوتينية التي كانت قد راحت تظهر تدريجاً. وفي هذا الإطار يبدو أن الأجهزة الروسية التي حلت محل الأجهزة السوفياتية بدأت تهتم به عن قرب دون أن يبدو أن ثمة دوافع مباشرة لذلك الاهتمام.

على خطى إما وإما

والحقيقة أن الفيلم لا يتوانى هنا عن تقديم فرضية مزدوجة توفر تفسيراً لا بأس به لذلك الاهتمام يضعنا أمام واحدة من فرضيتين تفسر كل منهما على طريقتها تلك العلاقة التي توثقت بين الجمهوريين، ولا سيما الأجنحة الأكثر تطرفاً في صفوفهم، إلى حد مدهش منذ ولاية ترمب الأولى، أولاهما أن ترمب لا يحب الروس، لكنه اضطر إلى الاستسلام لهم بسبب ما تعرفه الاستخبارات الروسية عن علاقات مبكرة له بالمافيا الروسية وممارستها الابتزاز تجاهه، وهو ابتزاز قد يتعلق بأمور هي من الخطورة إلى درجة أنها تجبره على توثيق علاقته بصورة لا تستقيم مع وظيفته الرئاسية، ولكنها تستقيم مع مصلحته الشخصية.

الفرضية الثانية هي أنه إنما يقدم على ذلك كله انطلاقاً من قناعات شخصية، إذ يعتقد بالتالي أنه أمر يناسبه أيديولوجياً ليتمكن من مقاطعة أوروبا وسياساتها القائمة على شراكة مع الصين وهجمتها الاقتصادية التي لا سابق لها. ومن الواضح في نهاية الأمر أن الفرضيتين ممكنتان، وما على المهتم إلا أن يختار بنفسه وعلى ضوء قناعته. صحيح أن انتصار ترمب في الانتخابات قبل أسابيع من اليوم يقول لنا كثيراً عن الكيفية التي أسفر عنها الاختيار، غير أن الوقت لا يزال أبكر من أن يوضح لنا على أية حال ما إذا كان الفيلم قد لعب دوراً في ذلك… ونأمل في أن يكون قد فعل لأنه يؤكد مرة أخرى صحة تلك الفرضيات التي تعطي للتلفزيون أدواراً أكثر أهمية وذكاءً من تلك التي نعرفها عنه عادةً.

نقلاً عن : اندبندنت عربية